【交通事故後の肉離れ(筋断裂・筋損傷・筋挫傷・こむら返り・筋肉痛)のリハビリと対策方法を解説 】

症状や部位から探す

足の怪我と痛み

肉離れ(筋断裂・筋損傷・筋挫傷・こむら返り・筋肉痛)

目次

①交通事故後の肉離れとはどんなもの?

②交通事故後の肉離れの症状

③交通事故後の肉離れの原因を解説

④交通事故後の当院の対応方法

⑤論文や最新情報

①交通事故後の肉離れとはどんなもの?

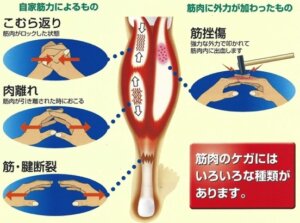

肉離れとは、筋肉の一部分が断裂、筋肉周囲の組織が損傷した状態。スポーツの競技中などに起こる急激な筋肉の収縮と伸長により発症する。

交通事故により、首の筋肉・肩の筋肉を中心に衝撃が加わった箇所に損傷が起きる。

肉離れの種類

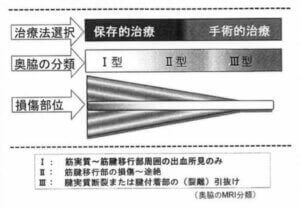

肉離れの重症度と治療分類

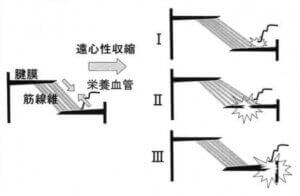

肉離れの損傷部分について

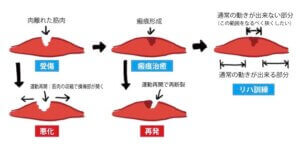

肉離れの修復と再発リスクの解説

②交通事故後の肉離れの症状

◻️ 運動中にブチっと音がして痛みがでた

◻️ 痛くて走ることができない

◻️ 痛くてスポーツの練習をすることができない

◻️ 力を入れたり、伸ばすと痛い

◻️ ももの裏、ふくらはぎ、もも前の前の痛み

◻️ 肉離れの治りが悪く長期化している

◻️ 再発する

◻️ 昔痛めた場所が痛い

◻️ 昔痛めた場所を繰り返して痛める

◻️ 朝、足がつる

◻️ 走っている途中で負傷した

◻️ ジャンプの着地で負傷した

◻️ 痛めたところに内出血している

◻️ 痛めたところが陥没している

③交通事故後の肉離れの原因を解説

肉離れは、筋肉が急激に収縮・伸長する場面において発症します。筋肉が伸び縮みすることによって、走ったり、ものを持ち上げたりして体を動かします。

ですが、筋肉の伸び縮みに、筋肉の繊維がうまく対応できない場合、筋肉が断裂し、肉離れとなります。

肉離れを起こしやすい筋肉は、特に太ももの裏やふくらはぎの筋肉に生じます。その他にも、太ももの内側の筋肉など、足の筋肉は肉離れを起こしやすいです。

肉離れを起こしやすい状況として筋肉がうまくほぐれていないときに発症。筋肉が硬いと、筋肉が収縮にうまく対応することができなくなってしまうため、断裂しやすくなります。

まとめると

疲れて筋肉の柔軟性がない

柔軟性が低い

疲労回復が不十分

筋力・持久力不足で疲れる

疲れやすい体の使い方。

緊張が強い状態(無駄な力が入る)でのパフォーマンス

などが挙げられます。

これらを解消していくことで負傷のリスクが軽減します。

④交通事故後の当院の対応方法

肉離れの治療方法は、保存療法と手術療法。

肉離れでは、症状出現・即手術となるケースはほぼ存在しません。まずは保存療法が選択されます。

【一般的な保存療法】

安静にし、アイシング等で痛みの軽減を図り、練習と休息の見直しや運動パターンの見直しを行います。病院では痛み止めの注射を行う場合があります。

スポーツではテーピング・サポーター・装具による患部の安静を保ちます。

損傷部分の熱感が落ち着いたら(急性期を過ぎた状態)、筋のマッサージ、ストレッチを行い筋肉の柔軟性を回復させます。

体幹トレーニングや各部の柔軟性の向上を図ります。

通常であれば3~4ヵ月で競技に復帰。

【当院の対応方法】

治療期間が長期化してしまう事(厳密に言えば復帰までのマネジメント不良で、スポーツの完全復帰までに時間がかかる場合)があります。

また修復時に傷口にできる瘢痕組織(カサブタのようなもの)が肉離れの対応の中で非常に大切です。

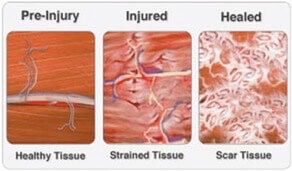

瘢痕組織は損傷した筋肉を埋めて繋げてくれます。(以下の図)

筋組織の状態区別

左は正常、中は怪我をした時、右は修復されて治った時で繊維の方向がバラバラになります。

※明らかに正常の筋肉とは違うもので修復されるので、できる限り小さくすることで再発を防げます。

当院では患者様のニーズを聴取し、可能な限りの早期復帰を目指していく事を第一に施術プランの作成します。

また外的な要因を解決していく事は重要ですが、機能的な要因を解決していく事もそれ以上に重要と考えております。施術と並行し身体の機能改善にも取り組み、競技復帰後は、障害発生以前よりもパフォーマンスを向上させる事を目的としたリハビリを行います。

施術の流れ

1:問診

2:徒手検査、整形外科的テスト法に基づく検査(病態検査)

3:身体機能評価

4:生活習慣、食事の調査とアドバイス

5:説明とプラン作成、質疑応答

6:施術

高周波治療器(鎮痛、消炎、腫れの軽減を目的)

MCR機器(鎮痛、消炎、腫れの軽減を目的)

RICE処置(鎮痛、消炎、腫れの軽減を目的)

スポーツ整体(保険診療の場合は軽擦法など)

固定(テーピング、サポーター)

7:質疑応答

8:ラインでのアフターフォロー

著者 Writer

- 院長:原 文四郎(はら ぶんしろう)

- 出身地:静岡県伊豆の国市生まれ

家族構成:妻と息子2人の4人家族

保有資格:柔道整復師・健康運動実践指導者・社会福祉主事・柔道整復師臨床実習施設指導者・日本柔整外傷協会所属・ハワイ大学人体解剖実習プログラム受講(3回)

今後の目標:世界各地を見て回り、文化に触れること

コメント:座右の銘は「時間と命は有限である。だから今何をするのか?」です。

限りある時間をどのように過ごしていくのかを大切にしています。健康で楽しい生活を送るお手伝いをします。

当院のご紹介 About us

- 院名:チガサキ整骨院

- 住所:〒253-0043 神奈川県茅ヶ崎市元町9-27元町ハウス102号室

- 最寄:茅ヶ崎駅 北口 徒歩4分

- 駐車場:駐輪場あり 茅ヶ崎駅周辺コインパーキング、近隣コインパーキングをご利用ください。

-

受付時間 月 火 水 木 金 土 日 10:00〜

13:00● ● ● ● 10:00~

15:00- 15:00〜

20:00● ● ● ● - - - 定休日:日曜、祝祭日、水曜日 予約制(直前の予約も可能) 時間外は要相談・要予約

【公式】チガサキ整骨院公式SNSアカウント チガサキ整骨院では公式SNSアカウントを運用中!

【公式】チガサキ整骨院公式SNSアカウント チガサキ整骨院では公式SNSアカウントを運用中!

【公式】チガサキ整骨院

公式SMSフォローお願いします!

- 新しいサービスなどのご案内をしています

- 症状ケア方法についてのコラムを掲載しています

- 施術方法についてご紹介しています